近日,我校歷史與社會學院鄒后曦教授作為第一作者以“The earliest loaded iron bomb excavated from the Baidicheng fort site Chongqing, China”為題,在國際著名期刊《Archaeological Research in Asia》(《亞洲考古研究》)上發表了對重慶奉節白帝城遺址出土鐵雷的歷史背景和制作工藝的研究成果。

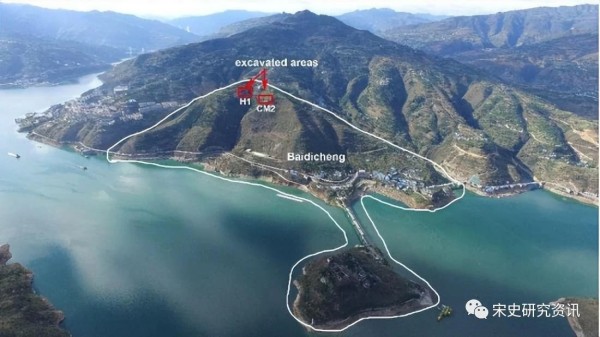

圖一 白帝城遺址位置圖

四川大學考古文博學院李玉牛教授為本文通訊作者,重慶市文物考古研究院孫治剛副研究館員、葉琳副研究館員、李大地研究館員,英國埃克塞特大學G. Juleff教授,四川大學考古文博學院李映福教授為本文共同作者。

2017年,重慶市文化遺產研究院(現重慶市文物考古研究院)在重慶市奉節縣白帝城的子陽城樊家臺地點H1、皇殿臺地點CM2發現鐵雷17件,其中H1出土16件鐵雷,CM2出土1件。考古工作者對17件鐵雷做了系統檢測,其中皇殿臺地點發現的1件鐵雷(編號CM2①:9 )裝填有火藥。白帝城遺址出土鐵雷不僅數量多,保存完好,且出土單位明確,年代清楚,特別是CM2①:9既是世界首次發現的裝填火藥的鐵雷,也是迄今為止世界上發現的年代最早的火藥實物,對研究中國早期火藥的成分、能量以及火藥西傳的時代與途徑等問題都具有重要學術意義。

圖二 白帝城遺址H1(上)主要出土遺物(下)

鐵火雷出土于子陽城T9的H1,根據發掘情況判斷,H1原為蓄水池,宋軍投降后或為防止兵器落入元軍手中而變成填埋坑。在坑底散亂堆放鐵箭鏃、鐵雷、銅弩機等兵器,上部以石塊、泥土掩埋。H1疊壓于元代淤積層下,坑內出土南宋時期的白釉瓷碗、青釉缸胎瓷罐等器物。灰坑內共采集5個測年標本(1件動物骨骼,4件木炭)進行碳十四測年結果顯示H1的絕對年代在1042-1275AD(2σ),與考古學判斷基本吻合,屬于宋末元初時期。

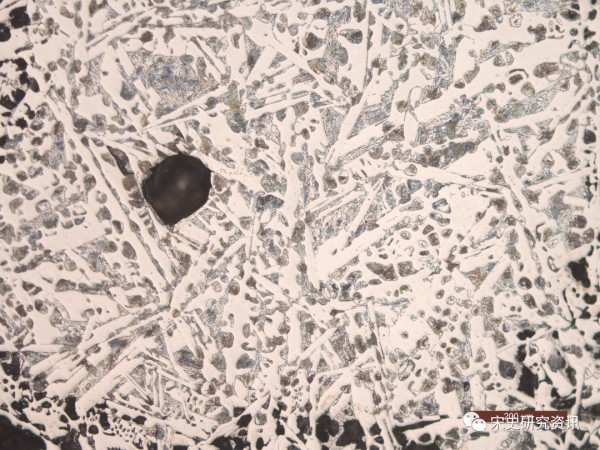

圖三 出土鐵雷金相照片(萊氏體與珠光體)

白帝城是宋代守長江上游以固下游防御體系的核心,其中白帝城宋蒙之戰是中國宋元史的重大事件。夔州路保衛戰始于1234年,1278年川鄂元軍會師白帝城下夔州宋軍被迫投降,歷時近44年。H1掩埋的年代與這一歷史事件的年代基本一致。白帝城作為南宋的最后一道防線,直到四川戰區指揮中心四川制置司重慶府投降也未被攻陷,鐵火雷的應用在守城戰中或許發揮了極大的作用。白帝城鐵雷的發現,是南宋鐵火雷的第一手實物資料,對深入探討13世紀的軍事史、科技史提供了寶貴的資料,具有極其重要的學術意義。